Sportswear dans la colonie : l’exemple de l’Algérie coloniale dans l’entre-deux-guerres

Par Pierre-Jean Desemerie, doctorant et historien de la mode, et Lauréat du Fonds de Dotation MMM.

Cet article en deux parties est une version allongée, détaillée, et nourrie de nouvelles recherches, d’un court article publié dans le catalogue Mode et Sport :

Sophie Lemahieu (dir.), Mode et Sport. D’un podium à l’autre. Paris, Les Arts décoratifs, 2023.

La recherche pour cet article a été permise grâce au soutien financier du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée, sans lequel l’auteur n’aurait pu avoir le temps ni les ressources pour l’écrire.

La première partie évoque de manière factuelle le “sportswear” dans la colonie et les impératifs de modernité vestimentaire — faisant grandement partie de la mission impériale de la coloniale. Découvrir ici.

La seconde partie interroge le vêtement de sport dans la politique coloniale et de domination, et l’héritage de ce dernier.

PARTIE 2

Vêtement de sport et politique touristique coloniale

Nous l’avons vu dans la première partie de cet article : l’aspect pratique que permet le vêtement de sport et ses matériaux (maille, extensibilité du vêtement, vêtement respirant) le rend parfait pour la colonie. Mais le vêtement sportswear connaît un succès d’autant plus grand dans la colonie que le tourisme explose dans l’entre-deux-guerres.

Le but étant de faire de l’Algérie la « Californie africaine », nombreux sports à la mode y sont pratiqués : yachting, nage, golf, mais aussi les dits sports d’hiver, dont le ski. À une soixantaine de kilomètres d’Alger naît une station avec des chalets tout droit sortis des Alpes. La création de la station Chréa entraîne le développement de la mode ski en Algérie – en janvier 1935, deux modèles portant des tenues d’hiver Hermès, sans doute vendues aussi dans leur boutique d’Alger, font la couverture d’un des périodiques les plus élégants du pays, Paris-Alger Magazine. En 1936, la même maison Hermès invite, toujours au Casino municipal, ses clientes à un thé de présentation des collections sport d’hiver. Naissent aussi des entreprises locales : la maison Arnaud qui « offre aux skieurs des équipements entièrement adaptés aux champs de neige d’Algérie », ou encore cette maison de couture locale basée à Alger, Madame Cèbe, qui propose un « ingénieux costume dont la jupe portefeuille dissimule une large culotte de sport qui se transforme facilement en pantalon de ski », une tenue pratique, pour rester élégante en toute circonstance.

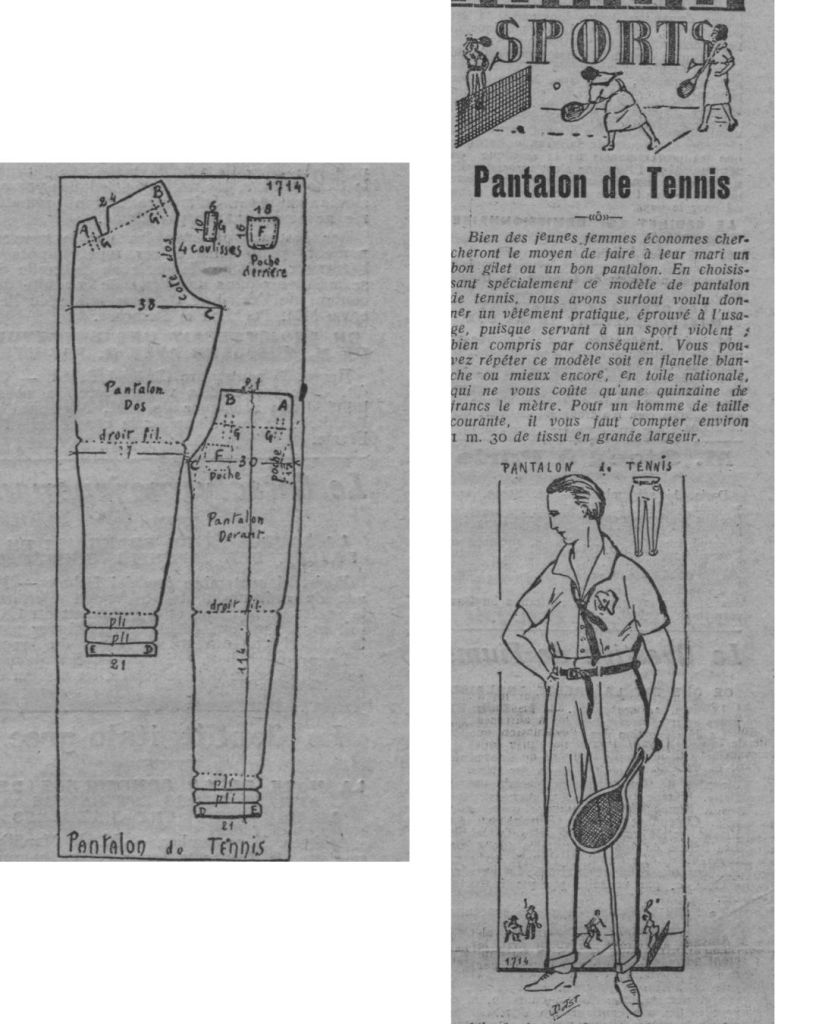

Il y a une dimension politique à ce développement touristique, d’autant plus importante en Algérie, colonie de peuplement : transposer le modèle de vie métropolitain dans la colonie. En plus d’un temps radieux, toutes les activités sportives à la mode peuvent être réalisées avec les tenues adéquates et allurées, faisant de l’Algérie la terre promise pour de futurs coloniaux : le ski, l’automobile – notamment dans le Sahara où le tourisme explose dans les années 1930 – et tout autre sport d’élite comme le tennis. Des patrons de jupe plissée et pantalon de tennis, qui pourraient d’ailleurs, précisent les journalistes, être utilisés dans d’autres circonstances dans la colonie, s’immiscent dans les périodiques locaux.

Les maillots de football, un symbole de lutte identitaire

Outre ces questions d’élégance, le sport est éminemment politique. Servant la politique coloniale (l’assimilation des colonisés par le sport), le vêtement de sport seconde aussi cette politique assimilationniste : une tenue réglementaire, occidentale, pour tous.

Néanmoins, la tenue sportive n’est pas qu’au service des coloniaux : récupérée par les colonisés, elle devient un moyen de résistance anticoloniale. C’est le cas des vêtements de football. Comme l’ont souligné les historiens du sport colonial, le terrain de sport et notamment de football devient un lieu de lutte identitaire, où les maillots jouent un rôle symbolique.

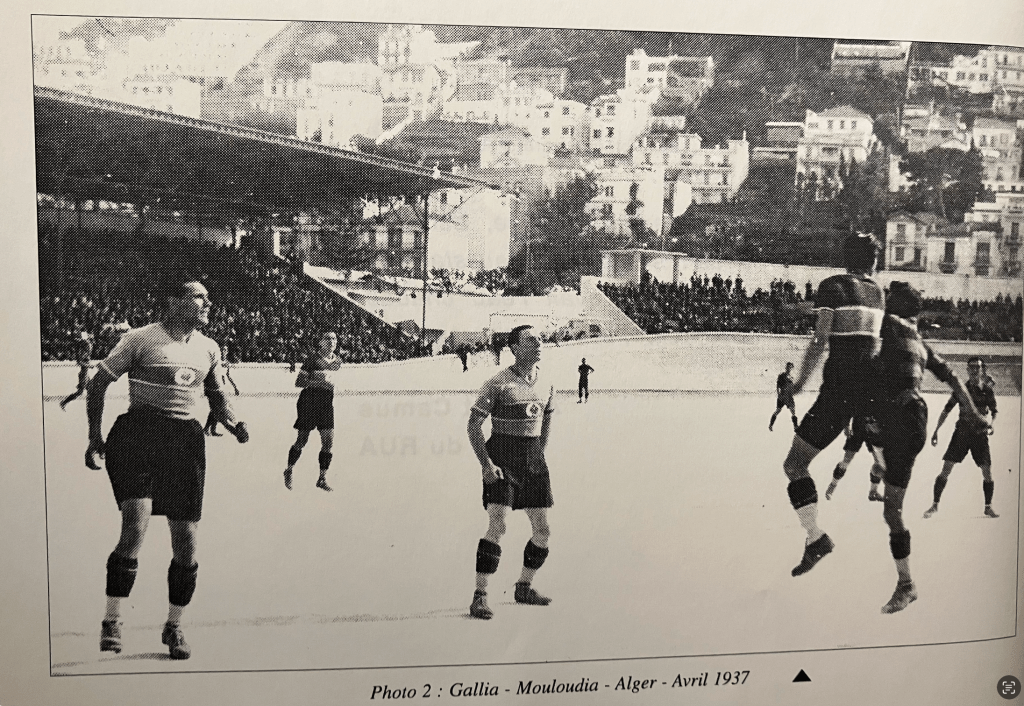

Pour la première fois, tous uniformisés, les colonisés et les coloniaux ont les mêmes armes – le même équipement : maillot en jersey de coton, short, chaussettes hautes et chaussures à crampons. Le Mouloudia Club Algérois, un des premiers clubs dits musulmans, fondé en 1921, n’hésite pas à choisir un maillot rouge et vert, couleurs symboliques identitaires ; d’autres clubs arborent rapidement un croissant sur leur maillot, signe de toute une nation héritière de l’Empire ottoman. Ces clubs s’opposent aux équipes coloniales, elles aussi aux marqueurs ostensibles et lisibles par tous : le coq brodé sur le maillot du Gallia club d’Alger ou les couleurs bleu, blanc, rouge.

Le maillot permet de distinguer les équipes mais uniformise sans nuance les joueurs la constituant : deux camps sont ainsi créés, où l’esprit du groupe, par ce vêtement uniforme, prône sur l’identité de chaque joueur. Rapidement, ce terrain d’affrontement se résume à ce que Youssef Fates décrit comme un « lieu du renforcement de l’identité du “nous” contre “eux”, les colonisateurs », et le maillot, créant des groupes unitaires et distincts, participe de cette vision. Effrayées par ce club créé par et pour les Algériens, les autorités coloniales françaises obligeront même les équipes dites musulmanes à intégrer un quota de joueurs européens dans les années 1930 — sans succès.

Finalement, les clubs et leurs maillots aux signes facilement identifiables ont une portée bien plus importante : ils « arrime[nt] solidement l’individu au collectif. Il[s] structure[nt] des sentiments d’appartenance, d’existence, des croyances, […] associent l’ensemble des joueurs, des dirigeants et des fans imposant une réalité inédite nécessitant une conscience collective et transcendante. Il[s] assure[nt] le triomphe de l’esprit de la fratrie, d’une nouvelle açabiya [esprit de corps et cohésion sociale] » » et ce « désir de vaincre l’Européen colonisateur ».

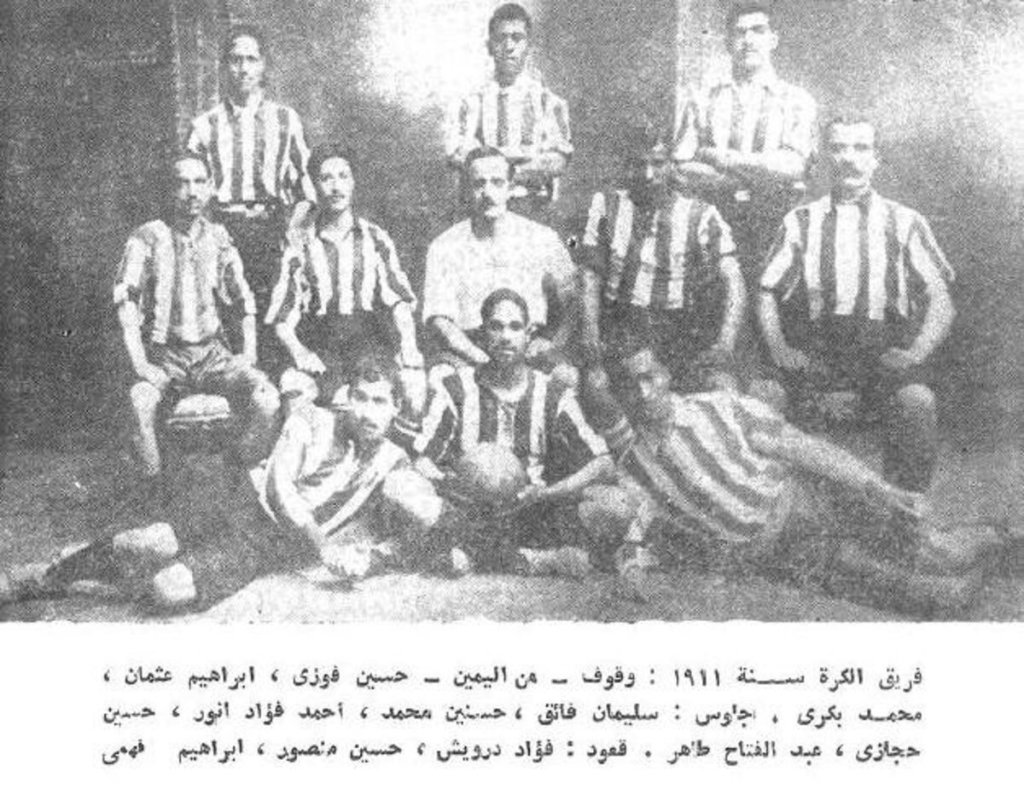

La même technique de résistance visuelle sera utilisée par les Egyptiens, sous domination anglaise. Dès le début du XXe siècle, des clubs égyptiens sont formés : le Students Club, fondé par l’activiste juriste indépendantiste Mustafa Kamil, regroupe les jeunes Egyptiens exclus des autres infrastructures sportives — réservées aux grandes élites du pays et aux coloniaux. Ce club devient en 1907 le Al Ahly Sporting Club (le National sporting club), aujourd’hui connu simplement sous le nom d’Al Ahly, l’un des clubs les plus réputés du continent. Rapidement, le club sportif devient un espace de rencontre et de militantisme, contre le colonialisme britannique. La portée politique d’un tel regroupement se voit d’ailleurs dans les responsables choisis : Saad Zaghloul, figure de proue de la révolution, qui croit en la jeunesse et à sa capacité de résistance. Saad Zaghloul, avant de devenir en 1909 le président de l’assemblée d’Al Ahly, fut responsable du ministère de l’Instruction publique à partir de 1906. Il développa l’enseignement de l’arabe dans l’instruction primaire, allongea d’un an la durée des études secondaires et mit en place l’École de la magistrature de droit islamique. C’est cette personnalité, gouvernementale, proche des nationalistes égyptiens qui devient le président du club, auréolant Al Ahly Football Club d’une nouvelle mission.

Alia Sadek, auteur d’un ouvrage sur le célèbre club Al Ahly et spécialiste du foot égyptien, explique : “Les victoires de Al Ahly notamment à ses débuts contre les Britanniques, ont exalté la fierté patriotique. Ces sportifs ont été les premiers Egyptiens et parfois Africains à participer à ou remporter des compétitions internationales, dont le footballeur Hussein Hegazi aux Jeux olympiques d’Anvers en 1920”. Cette équipe portera des maillots rouge et blanc, couleurs du drapeau égyptien précolonial — une tactique plutôt bien faite, puisqu’il s’agit aussi de couleurs appréciées des Anglais — mais dont la symbolique ici-même est bien l’enracinement dans une époque précoloniale.

« Après mûre réflexion le Jury décerna la palme à Mlle Climant, d’allure très sportive, mais cependant charmante. » Dans cette courte description se trouvaient déjà les contraintes du sportswear de l’entre-deux-guerres : une allure sportive, qui peut glisser dans le négligé, mais qui doit rester charmante, difficulté d’autant plus importante dans le milieu colonial. Le vêtement a toute sa part dans l’entreprise coloniale, mais crée aussi une anxiété quand celui-ci devient moyen, souvent néanmoins fantasmé, de résistance. Avec la Coupe du monde de 1998 et la figure tutélaire de Zidane, le maillot de football algérien devient en France une véritable mode vestimentaire, signe d’appartenance et preuve d’une construction identitaire complexe contemporaine pour les jeunes héritiers de la colonisation. Plus proche de nous encore, le maillot continue comme moyen de résistance face à des politiques publiques d’assimilation : le débat lancé par le gouvernement Fillon en 2009-2010 sur « l’identité nationale », le système d’allégeance à un pays, sera remis en question par ce port du maillot — au moment d’ailleurs où le marché des maillots explose. En arborant le maillot notamment celui de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, mais aussi du Portugal ou de l’Italie, le pays d’origine de leurs parents et/ou de leurs grands-parents, de jeunes Français issus de l’immigration affichent, voire revendiquent, par le biais du sport une identité aussi étrangère, du moins multiple, mettant à mal l’idée fillonniste d’une “allégeance” à un seul pays.

—

14 Malgré les difficultés causées par la crise de 1929. Pour une étude complète du tourisme en Algérie, voir Colette Zytnicki, L’Algérie, terre de tourisme, Paris, Vendémiaire, 2016.

15 « Un coup d’œil sur les collections », Elle, revue de la femme nord-africaine, 15 décembre 1933, p. 9.

16 Voir notamment Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.

17 Pour l’Algérie spécifiquement, voir les articles et ouvrages de Youssef Fates. Très inspiré par Fates, voir aussi Didier Rey, « Le temps des circulaires ou les contradictions du football colonial en Algérie (1928-1945) », Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, 2007, no 34, p. 29-45, en ligne.

18 Youssef Fates, « Le club sportif, structure d’encadrement et de formation nationaliste de la jeunesse musulmane pendant la période coloniale », De l’Indochine à l’Algérie, Paris, La Découverte, 2003, p. 150-162.

19 Ibid.

20 Robert Solé, « 8. Saad Zaghloul. Le père de la nation », Ils ont fait l’Égypte moderne, Paris, Perrin, 2017, pp. 137-149.

21 cité par Mickaël Correia, dans Une Histoire Populaire du Football, Paris, Editions de la Découverte, 2019, p. 133