Série Mode & Sport dans le monde méditerranéen – Article 4

Les ascensions de la doudoune

Par Pierre-Jean Desemerie, doctorant et historien de la mode, et Lauréat du Fonds de Dotation MMM.

Lire la partie 1 « Les ascensions de la doudoune »

PARTIE 2

Les autres doudounes : une histoire à multiples rembourrages

Le succès des doudounes se fait aussi par d’autres réseaux : ces objets deviennent objets de mode, sont réutilisés par différents groupes sociaux, qui les façonnent comme symboles d’appartenance identitaire. Nous nous focaliserons rapidement rapidement sur un seul groupe italien : les Paninari.

Doudou de luxe

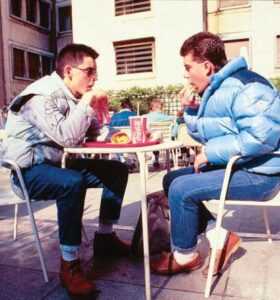

Du côté de l’Italie, les Paninari, jeunes aisés milanais, dominant les quartiers centraux de la vie, imprégnés par le mode de vie américain, s’emparent de la doudoune chère. Ces jeunes, dont le nom intriguant viendrait du café Al Panino, où ils et elles avaient l’habitude de se retrouver, se vêtissent de la tête aux pieds de marques coûteuses, se distinguant aisément des autres groupes de jeunes, qui affluaient dans la ville depuis les banlieues proches pendant les weekends.

Vêtue notamment de doudounes Moncler, cette génération de jeunes appartient typiquement à cette décennie des années 1980 : les conspicuous consommateurs, considérés rapidement comme insouciants, hédonistes, et définis par leur riflusso — manque d’activisme politique — se différenciant ainsi d’autres contre-cultures européennes qui naissent dans les décennies de l’après-guerre.

Leur uniforme ? Jeans Armani, Timberland or Frye boots, Americanino tops, chaussettes Burlington, et sacs à mains Naj-Oleari pour les filles. En hiver : la doudoune Moncler (en été, le polo Lacoste d’ailleurs). Tout ce qui était porté et concerne les paninari est typique de l’affichage conscient de l’argent neuf que les années 1980 ont apporté à l’Italie et qui se manifeste par une attention minutieuse, voire névrotique, à l’apparence (on disait des paninari qu’ils et elles s’asseyaient sous des lampes UV de manière compulsive au centre de beauté Rino Beauty Center).

Les groupes en périphérie (culturellement, socialement et physiquement dans la Milan suburbaine) vont progressivement tenter de s’en inspirer — afin de montrer cette escalade sociale des périphéries. Cette importance significative de ce passage italien et jeune est sans doute présent à l’esprit de Remo Ruffini lors de son rachat de l’entreprise en 2003.

D’autres groupes vont massifier la mode de ces tenues. Comme l’indique la jeune historienne Isabel Guerrero, attirés comme les Paninari italiens par l’American way of life, les lycéens français s’arrachent la fameuse Togs Unlimited de Chevignon – qui fête ses 40 ans cette année —, avec ou sans manches. Identifiable avec son canard brodé, elle connaît un succès planétaire — malgré son prix élevé dès l’époque. Présente parfois dans les cours branchées des lycées parisiens, flânant à la sortie d’Henri IV ou Louis le Grand à la fin des années 1980, elle est aussi, comme s’en souvient Thierry Henry : « dans la cité », arrivant aussi dans la périphérie de ce petit monde parisien : « Avec l’Air Jordan ou la doudoune Chevignon, tout le monde te respectait. » Néanmoins, auprès de cette jeunesse, ce n’est pas uniquement une pâle copie de ce qui se passe dans les milieux aisés parisiens : la doudoune a déjà une multitude d’accents.

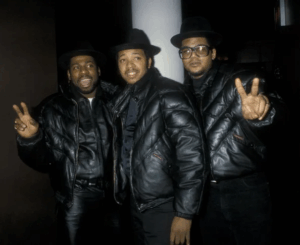

En effet, outre-Atlantique, les débuts du hip-hop marquent l’avènement d’un style nouveau, volontairement oversize et aussi plus adapté aux rudes hivers new-yorkais. La Double Goose en cuir noir, dont le rembourrage forme un V, est emblématique de cette période, au point d’engendrer une série de vols.

Gonfler la création

Le nom “doudoune”, qu’on voit écrit dans la presse française dès 1955, évoque le doudou des enfants, le réconfort d’une enveloppe douillette. Sac de couchage quechua, couvre-lit, duvet, doudou … est-ce toutes ces associations de l’intime, du confort intérieur, qui rendent la doudoune si désirable ?

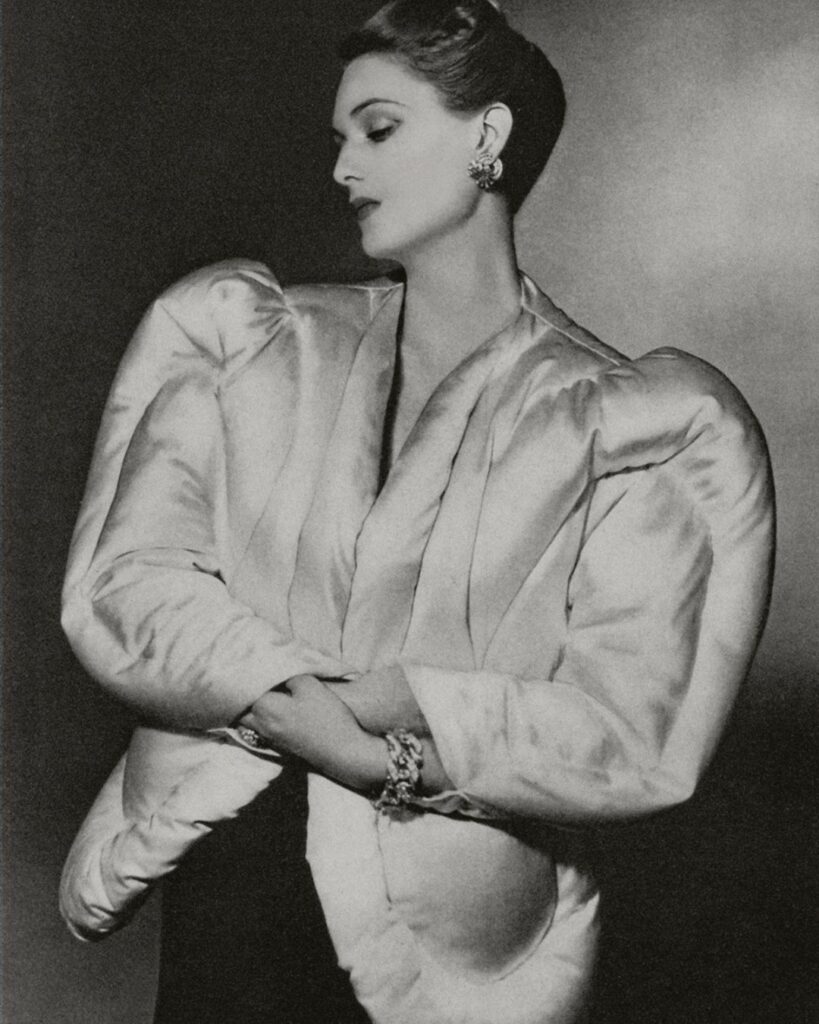

Dès les premiers prototypes de doudoune, certains couturiers s’intéressent à cet effet. Bien avant les célèbres Martin Margiela, Claude Montana ou McQueen, Charles James s’y intéresse avec ce modèle, conservé au Victoria & Albert Museum à Londres.

“Les coutures qui maintenaient en place les masses façonnées de l’édredon étaient traitées comme des volutes ou, comme dans le cas de mon manteau, comme des arabesques effilées, l’une à l’intérieur de l’autre. Les coutures devaient cependant être élaborées en même temps que la coupe… Cette opération s’effectue alors que le patron est en pièces détachées après avoir été planifié sur le site ….. Le grand problème dans le développement de ce concept était qu’il concernait l’expansion de la silhouette par le gonflement avec de l’édredon qui, dans certaines parties, aurait été épais d’au moins cinq centimètres.”

Avant d’arriver à d’autres créations : aux Etats-Unis, on pense à la designer Norma Kamali. Pour la créatrice Norma Kamali, la relation entre l’utilité et le style s’est cristallisée lors d’un séjour en camping dans les années 1970. Après s’être séparée de son mari, Mohammed (Eddie) Kamali, elle a commencé à camper dans les bois avec un amant. « Il faisait froid, dit-elle dans une interview pour le NYT, et je me levais toujours la nuit pour aller aux toilettes.” Lors d’une nuit particulièrement froide, elle a enfilé son sac de couchage. « Pendant que je courais, je me disais qu’il fallait que je mette des manches à ce sac. “ Le manteau sac de couchage est né. Photographié tout au long des années 1980 pour des éditoriaux mettant en scène des mannequins en robes de cocktail et talons aiguilles, le manteau ressemblait davantage à un accessoire nouveau aux formes plaisantes, qu’à une réimagination d’un équipement de plein air pratique.

Norma Kamali réalisa son premier “sleeping bag” coat au début des années 1970, un vêtement — encore en vente aujourd’hui — qui peupla par la suite les éditoriaux des magazines des années 1980, et pris déjà ce tournant de la mode : ce manteau, porté dans la rue, ou sur des robes de cocktail et avec des stilettos.

Une inspiration littérale chez Martin Margiela, avec son Duvet coat AH 1999-2000. Détourner l’existant, parfois simplement en revenant à ce qu’il est, est sans doute ce que Martin Margiela a su faire de mieux. À ce titre, son manteau-édredon en est une illustration particulièrement pertinente : pièce maîtresse de sa collection automne-hiver 1999-2000, ce pardessus a été créé en reprenant une véritable couette blanc écru rembourrée de plumes par le fabricant italien Featherlight, dont on aperçoit d’ailleurs distinctement l’étiquette sur le pan gauche – volonté assumée du créateur de rappeler son origine.

Sac de couchage quechua, couvre-lit, doudou … est-ce toutes ces associations de l’intime, du confort intérieur, qui rendent la doudoune parfois si désirable ?

Cet effet bouffant révèle néanmoins dans la création contemporaine d’autres émotions, parfois contradictoires, mais belles.

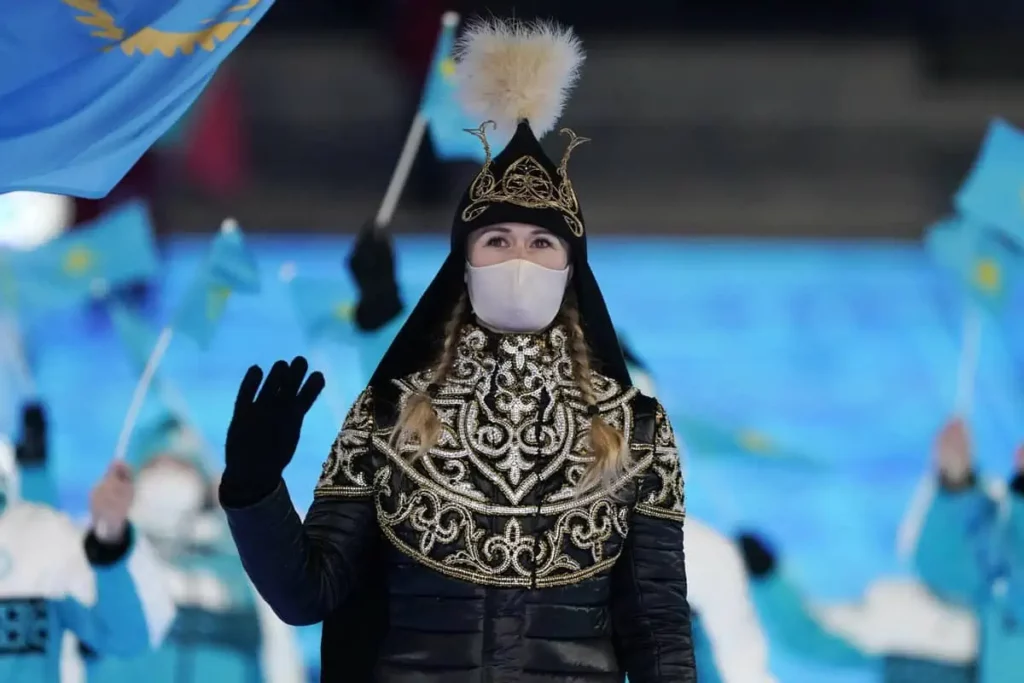

Violetta Ivanova (designer), Robe portée lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Beijing par Yekaterina Aydova (Kazakhstan), patineuse de vitesse et porte-drapeau de la délégation à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Beijing Kazakhstan, 2022, Laine, simili cuir, polyamide, polyester, laiton, cristal, pierres, plume, exposée dans Mode et Sport, Musée des Arts décoratifs, Lausanne, Collection Musée Olympique.

Récemment, la doudoune s’est aussi faite robe identitaire. Cet objet défini à l’origine par sa technicité et praticité, sa “modernité”, son utilisation de nouvelles techniques et fibres artificielles, se détourne, devenant support de motifs dits traditionnels. Lors du défilé de la cérémonie d’ouverture des JO de Beijing, 2022, la patineuse artistique kazakh Yekaterina Aidova arbora une robe doudoune, au buste entièrement brodé. Le décor de broderies consistait en ce motif de « koshkar muyiz » (cornes de bélier), l’image d’un soleil renforcé par l’utilisation de broderies d’or, le tout soutenu par / combiné à une frise d’ornementation florale — l’image d’une harmonie. Son bonnet noir de laine est décoré d’un élément en métal doré et couronné d’une plume, rappelant respectivement les broderies de cornes de bélier et plumes de chouette sur certaines coiffes kazakh. Son acolyte de défilé, Abzal Azhgaliyev, arborait lui aussi une doudoune, dont l’élément central est le kalkan, un bouclier symbolisant courage et force, des valeurs qui coexistent avec l’événement Jeux Olympiques.

Parmi nos lauréats, nous avons pu nous entretenir avec Ahmed Amer il y a à peu près un mois de cela. Ahmed Amer est un designer et artiste libanais, basé à Beyrouth, dont la pratique multiforme est impressionnante. Sa pratique composite a récemment été encensée dans la presse, récompensé du prix Ready-to-Wear du Fashion Trust Arabia. Ses productions apparaissent notamment dans Vogue Arabia, Harper’s Bazaar Arabia, Elle Arabia, etc…

A partir de 2020, Ahmed a commencé à insérer des doudounes et éléments “puffer” dans ses collections. Ces éléments ont une importance pour lui, comme il nous l’a partagé suite à un entretien fluide avec lui, une discussion autour de sa création, ses raisons et émotions autour de ce matelassage. Un matelassage qui s’est propagé dans différentes de ces tenues.

Ahmed a en effet diversifié sa création matelassée qu’il appelle “puffer-like” (manteau, veste, doudoune, pantalon, robe). Eloignée de sa caractéristique primaire, l’utilisation de la doudoune pour Ahmed ne sourd pas de « raisons fonctionnelles” : la doudoune a été d’abord pensée comme un support mouvementé, “montrant … [s]es émotions intérieures” mais des affections qu’il qualifie de “gonflées” à ce moment-là : une « forme d’anxiété, a-t-il partagé, des émotions [engloutis mais] enflées.” A un moment où la ville de Beyrouth était touchée par le covid et surtout venait de connaitre des explosions dévastatrices (4 août 2020), tout lui semblait prendre de plus en plus d’espace. Son anxiété et son désarroi se traduisaient dans cette prise de conscience, parfois dans ses rêves, de l’espace occupé autour de lui, des choses sensibles et matérielles phagocytant l’espace. Même ses traits de crayon préliminaires pour ses croquis, ses dessins, lui apparaissaient plus épais et larges. C’est cette épaisseur qui l’amena à travailler sur la typologie d’objet qu’est la doudoune.

Mais l’intérêt pour cet objet, sa matière et technique, tient aussi dans ses aspects contradictoires. Chaud, agréable à serrer, “à câliner”, et pourtant signe de son agitation, sa mésaise, Ahmed adore cette contradiction.

Cette doudoune appartient à une collection créée autour de la ville de Beyrouth et les émotions qu’elle procure, cette Love – Hate relationship qu’Ahmed et beaucoup de personnes autour ont dans/avec la ville : une relation fondée sur cette anxiété, mais malgré tout cet amour ; cet espoir – cette déception, comme une doudoune peut être très déceptive dans les contraintes qu’elle crée (en terme de liberté de mouvements notamment, une liberté essentielle pourtant dans un milieu urbain). Avec une doudoune, nous rapporte Ahmed, on peut se sentir au chaud, couvert, mais en même temps “difficile de se mouvoir avec.” Cette dualité est au coeur de la création d’Ahmed pour cette collection.

D’un point de vue plus technique, Ahmed réalise son matelassage de manière interessante. Les coutures créant ce matelassage suivent le dessin et les lignes fluides d’Ahmed, et non la rigueur géométrique habituelle. Son art et son esthétique apparaisse donc sur la veste, mais en même temps servent dans la découpe du matelassage, de la forme. Les fils sont son illustration.

Les matériaux utilisés pour ses premières doudounes sont liés aussi à cette histoire. Des tissus entreposés dans l’appartement d’un-e de ses ami-es, travaillant pour le tapissage de grands meubles, pour les papiers peints. Ces tissus furent impactés par les explosions ; nombreux se sont déchirés dans des mouvements de précipitation, ont eu certainement des plis trop marqués, les fibres en furent assez abimées, poussière et suie, etc. L’échelle nécessaire de tissus impeccables pour le travail de son amie en mobilier était absente. Ensemble, ils décidèrent de redécouper ces tissus, impactés directement dans leur armure par cette histoire, et d’en transformer certains en vêtements, “part of an emotional upcycling” ; d’autres tissus venaient d’un lot de Donna Karan, avec du nylon pur. Les matériaux tiennent en eux cette histoire, cette explosion : “even if it hurts, we want to hold it” en les portant, “we want to remember … this crime”.

Cette collection n’était pas “mass-produced”.

Bibliographie indicative :

M. Attali, A. Dalmasso, A.-M. Granet-Abisset (dir.), Innovation en territoire de montagne, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2014.

R. Boulat, « Les territoires des fabricants alpins français de matériels de sports d’hiver (fin XIXe-début XXIe siècles) », Entreprises et Histoire, n° 74, avril 2014, p. 88-103.

R. Boulat, « La mode des sports d’hiver. Généalogie du vêtement de ski du XIXe siècle à nos jours », Modes Pratiques, n° 3, 2018, p. 271-286.

E. Boutroy, B. Vignal, V. Reynier (dir.), Une montagne d’innovations, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2017.

N. Chabaud, Fashion altitude. Mode et montagne du XVIIIe siècle à nos jours, Grenoble, Glénat, 2016.

A. Dalmasso et R. Boulat, « L’émergence des marchés du sport et du loisir dans l’arc alpin », Revue de géographie alpine, vol. 100, n° 3, 2012.

I. Guerrero, « La doudoune : des sports d’hiver à la ville », Mode et Sport. D’un podium à l’autre, Musée des Arts décoratifs, 2023, p. 176-179.

P. Ory, La Belle illusion. Culture et politiques sous le signe du Front populaire 1935-1938, Paris, Plon, 1994, p.740.

L. Tissot, G. Quin et P. Vonnard, Sports et tourisme, Entreprises et Histoire, n° 93, décembre 2018.

—

1 Pour cette partie, voir notamment King ADZ et Wilma Stone, This is not fashion: streetwear past, present and future, London, Thames & Hudson, 2018, pp. 180-190.

Surtout, regarder l’article de Francesca Muscau : Francesca Muscau, “The City Boutique. Milan and the Spaces of Fashion,” dans John Potvin (dir.), The Places and Spaces of Fashion, 1800-2007, New York, Routledge, 2009.

2 Nice, Musée National du Sport, En mode sport, Somogy éditions d’art, 2015, p. 79