Série Mode & Sport dans le monde méditerranéen – Article 4

Les ascensions de la doudoune

Par Pierre-Jean Desemerie, doctorant et historien de la mode, et Lauréat du Fonds de Dotation MMM.

PARTIE 1

Le premier pic

Par nos hivers froids, les doudounes se montrent dans la rue. La doudoune… cette solution qui semble avoir touché une grande partie de la population. Alliant chaleur, efficacité thermique, confort, et prix oscillants de l’accessible à la démesure, elle se retrouve aujourd’hui dans tous les vestiaires. Elle se décline selon sa forme, sa performance thermique, ses matériaux, son épaisseur, sa longueur : vêtement conçu comme adaptable aujourd’hui afin d’être porté jusqu’à parfois un printemps bien installé.

Si on se doute que la doudoune trouve ses origines dans les sports d’hiver, elle n’évoque plus directement l’alpinisme, la montagne enneigée à gravir — où pourtant elle est née — tant elle est visible dans la rue.

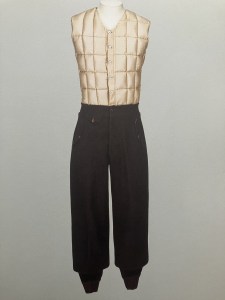

Dans l’exposition Mode et Sport au Musée des Arts décoratifs, Paris, nous avons eu la chance de trouver dans une collection privée cet objet :

Difficile à dater quand on voit simplement cette photo : une doudoune sans manche, à la couleur sobre, cet effet légèrement bouffant, un effet “puffer” qui donnera le nom anglais à cet objet — la “puffer jacket”— un matelassage en somme si spécifique qui fait toujours aujourd’hui notre doudoune. Cet objet date pourtant des années 1930.

Longtemps considéré comme une faute de goût, la doudoune est pourtant aujourd’hui bien présente dans une diversité de vestiaires : elle a connu ses ascensions, ayant gravi les sommets des plus hautes sphères de la mode comme des plus contre-culturelles, depuis ce modèle des années 1930.

Marc Baugé il y a déjà une dizaine d’années s’en impressionnait déjà :

“Longtemps considérée avec la même excitation qu’un sac de couchage Quechua, la doudoune passe aujourd’hui pour un objet de mode et ferait même office d’improbable passerelle stylistique entre les bourgeoises s’ébrouant rue du Faubourg-Saint-Honoré, les jeunes squattant devant le magasin Foot Locker de Châtelet-les-Halles et les coursiers. Concrètement, ces derniers optent pour des modèles North Face (les coursiers parisiens sont-ils tenus par contrat d’arborer chaque jour au moins une pièce North Face ?). Les deux premiers trouvent, eux, souvent un consensus stylistique autour de la marque Moncler, devenue un indicateur social presque aussi efficace que le fut Lacoste dans les années 1990.”

[videopress 96b7RAW3]

On pense aujourd’hui encore à la célèbre doudoune orange sans manche qui a fait l’horreur de nos queens françaises lors de la saison 2 de Drag Race France.

L’histoire de la doudoune n’a pu être tant évoquée dans l’exposition Mode et Sport, D’un podium à l’autre pour majoritairement des raisons de place. Pourtant, aux côtés des joggings (notamment les Lacoste comme le souligne Baugé) et des sneakers (fig. 3), elle est aussi ce vêtement à l’histoire stratigraphique : elle tire son origine d’une activité sportive — l’alpinisme — , avant de descendre dans la rue ; elle a été utilisée par de multiples contre-cultures, vestiaire du jeune par excellence dans la rue ; elle a connu des expérimentations techniques pour la rendre plus légère, plus performante, plus amusante ; elle a été utilisée par la haute couture dès son plus jeune âge, se confrontant déjà aux limites du bon goût et du qu’en dira-t-on ; aujourd’hui encore appréciée pour les activités sportives montagnardes, elle est devenue un élément du vestiaire quotidien, source de réflexion, mais aussi support d’identité et d’émotions pour nos jeunes designers, à l’image du très talentueux Ahmed Amer, soutenu par le Fonds de Dotation Mode Méditerranée à mes côtés. Loin de nos apriori premiers, on verra que le monde méditerranéen tisse des liens avec cet objet.

Origines de la doudoune

Aujourd’hui, c’est ce gonflement par rembourrage et ce matelassage qui fait l’identité de la doudoune.

Le matelassage par duvet est bien sûr connu depuis des siècles, notamment dans la région phare provençale pour quilts, boutis — ou broderie de Marseille, appelée anciennement « broderie emboutie » — et autres textiles matelassés. Servant notamment de couvre-lit, ces matelassés retiennent la chaleur, tout en étant souvent décorés, voire parfois narratifs. Le matelassage des habits — notamment des jupons, en intercalant une couche de ouate entre deux toiles de coton — est aussi ancien dans cette région. Cette technique se développe surtout du XVIIe siècle au XIXe siècle, s’industrialise, et conquiert tout le sud de la France.

La technique du jupon matelassé et rembourré d’ouate, se retrouve dans le Roussillon par exemple, pour des raisons esthétiques certes mais elle devient aussi utile contre la tramontane d’hiver — plus épaisses et plus résistantes, les toiles serrées de coton piquées et rembourrées amenuisent et protègent du vent.

Mais le développement des premiers vêtements techniques rembourrés de duvet, procédé jusque-là réservé aux sacs de couchage et à la literie, est attestée de part et d’autre de l’Atlantique à partir des années 1920 : la doudoune, qui ne porte pas encore ce nom, ou veste matelassée voit d’abord le jour comme vêtement technique de montagne, notamment dans l’alpinisme de la première moitié du XXe siècle. Dès la fin du XIXe siècle et surtout dans les premières décennies du XXe siècle « l’hiver contraint » fait place à « l’hiver ludique » , et avec lui, de multiples divertissements et loisirs en découlent pour les classes aisées.

Si jusqu’ici les alpinistes revêtent des vestes taillées dans du gros drap de laine ou du caoutchouc, l’empilement des couches de tissus étant la seule façon de se protéger, en Australie, en Europe et notamment en France, aux Etats-Unis, se développent simultanément dans l’entre-deux-guerres nos premières doudounes : une inventivité qui bouillonne dans le monde occidental — à un moment d’ailleurs où l’homme moderne, le sur-homme blanc, se dépasse physiquement, se lance des défis contre la nature, souhaite conquérir ces lieux inaccessibles : l’Everest, les faces Nord des Alpes, assaillies dans les années 1930, et bientôt les sommets himalayens les plus hauts, dans les années 1950 et 1960.

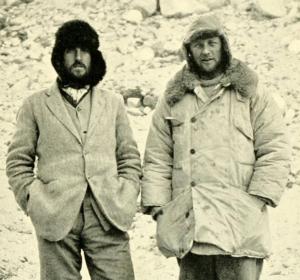

« L’ancêtre artisanal » de la doudoune, un des premiers documentés, est un manteau de George Ingle Finch en 1922, à l’occasion de l’expédition britannique de l’Everest, un voyage de conquête menant à la mort de plusieurs expéditeurs ; un voyage aussi d’expérimentations techniques, notamment par la création d’une veste rembourrée de plumes d’eider, inspirée du duvet de son créateur. Bien que moins matelassé, le bouffant nous rappelle déjà ce que s’apprête à devenir nos doudounes.

Jusqu’ici, en effet, le tweed de laine était apprécié pour les excursions en montagne.

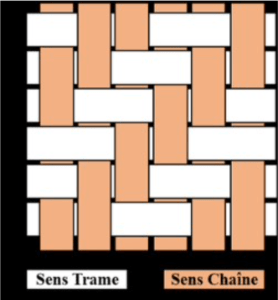

A l’origine, le mot tweed décrivait les étoffes de laine réalisées en Ecosse dès le début du XIXe siècle, généralement d’armure sergé 2/2. Le sergé 2/2, comme l’indique le dessin, correspond aux croisements des fils formant l’étoffe : chaque fil de trame passe, en décalé, au-dessus de deux fils de chaîne, puis en-dessous de deux, et ainsi de suite.

Avant d’être ainsi tissées, les laines constituant le tweed étaient cardées et non peignées : le cardage est l’étape suivant le lavage mais précédant le filage, étape au cours de laquelle on démêle les fibres de laine, on les aère, on enlève leurs dernières impuretés, on mélange les laines (souvent, pour le tweed, déjà teintes). Cette étape donne au tweed son aspect duveteux.

Le tweed ainsi est devenu une étoffe parfaite pour les activités en plein air, conçu comme un barrage aux intempéries : sa solide construction tissée et sa matière première hydrophobe le rendent résistant au vent et à l’eau. Isolant, il n’est pas étonnant qu’il soit apprécié pour les activités à l’air pur, avant de conquérir la garde-robe sportive extérieure.

Rapidement, le terme “tweed” va regrouper une grande famille d’étoffes, tissées mais de différentes manières – et pas seulement en sergé. Originellement réalisés exclusivement en laine locale d’Ecosse, laine Cheviot ou blackface, puis en laine mérinos importée, de nouvelles fibres intègrent dès la fin du XIXe siècle la constitution du tweed : cachemire, soie, mohair et plus tardivement des matières synthétiques comme le nylon. Le tweed aujourd’hui est plutôt identifiable par ses motifs souvent quadrillés, et son aspect duveteux.

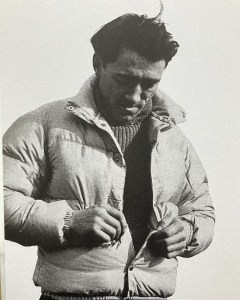

Cela dit, vestes et autres pièces couvrantes en tweed de laine revêtent rapidement leurs limites. Le cas d’Eddie Bauer aux Etats-Unis est exemplaire. Lors d’une excursion sur la Péninsule Olympique, Eddie Bauer, homme de plein air et détaillant local, a vu ses vêtements de tweed de laine, bien que résistants, trempés par une pluie verglaçante. Eddie Bauer se retrouve faire face à des signes d’hypothermie sérieux. Ayant frôlé la mort, il s’est mis en tête de fabriquer un meilleur manteau pour ces activités d’extérieur, un manteau qui serait plus léger et plus chaud et qui permettrait une bonne circulation de l’air. Inspiré des récits de son oncle sur les officiers de la guerre russo–japonaise qui portaient des manteaux isolés en duvet, la conception de Bauer a changé la donne sur le continent nord américain et a constitué une nouveauté pour l’industrie américaine des sports de plein air. Son manteau de duvet bouffant utilise aussi le matelassage pour conserver une épaisseur uniforme. Cet artefact ci-dessous est la plus ancienne doudoune connue fabriquée par Bauer. Le modèle « Skyliner », léger et résistant à l’eau, a été breveté en 1940.

En France, Pierre Allain — ouvrier et alpiniste amateur qui peuple rapidement les périodiques populaires de tourisme et revues spécialisées — est souvent encensé comme créateur de la doudoune. Il révolutionne le matériel de montagne : mousquetons en alliage léger (1933), descendeur (1943) et chausson d’escalade à semelle en caoutchouc (1935), mais il met surtout au point un sac de couchage et une veste en duvet (une double toile de coton garnie de duvet d’oie ou de canard) commercialisés dans son magasin parisien de la rue Saint-Sulpice ouvert en 1931. Pierre Allain commence à vendre ses doudounes rapidement, dès le milieu des années 1930 à Paris. Cherchant à se protéger du froid, visant des sommets de plus en plus hauts, les alpinistes ont été séduits par la légèreté et la capacité d’isolation d’un tel vêtement performant, et des patrons commencent même à se diffuser dans la presse spécialisée.

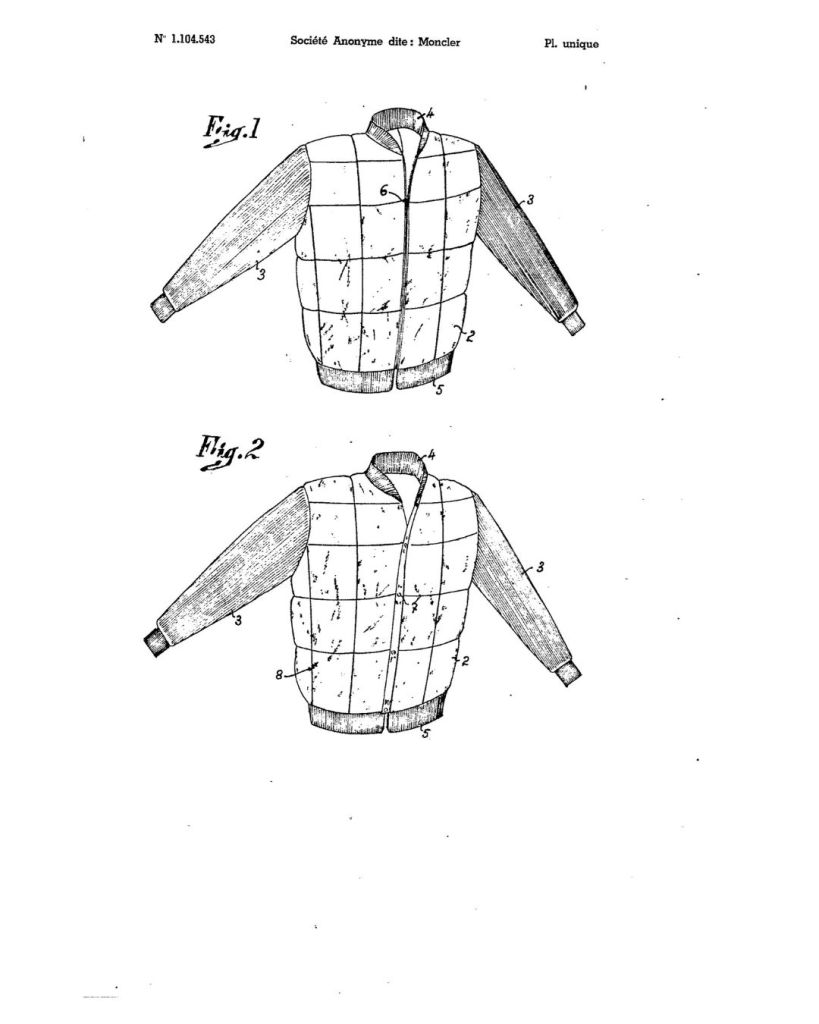

C’est dans l’après-guerre que la doudoune explose pour les excursions en montagne, avec notamment Moncler, qui incarne « le point de départ de l’essor industriel de la doudoune » ou comme le dit l’historien Régis Boulat : Moncler ou l’Avènement de la doudoune. La hausse des niveaux de vie des Français-es et le début d’une surconsommation dédiée spécifiquement à chaque activité entraine des transformations dans les modes d’achat des Français-es. “La nébuleuse des équipementiers, sous l’influence du repreneur de Rossignol … devient une véritable industrie” [op. cit.].

L’entreprise Moncler voit officiellement le jour en 1952. Elle trouve ses racines dans le canton de Monestier de Clermont, marqué à la fin du XIXe siècle par un tourisme de montagne précoce. Louis Terray, alpiniste professionnel, devient le conseiller technique de Moncler (une ligne de « Moncler pour Lionel Terray » est même créée), et de multiples brevets sont déposés après la guerre. Moncler se positionne comme dominateur du marché dans les années 1960, devenant le fournisseur officiel des moniteurs et guides de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix, mais aussi en intégrant les fournisseurs des équipes de France de ski et finalement en devenant en 1968 le fournisseur des J.O. de Grenoble. La démocratisation progressive de la télévision crée une visibilité d’autant plus grande de ces JO et des champions alpins français, arborant fièrement du Moncler. C’est d’ailleurs à ce moment-là que l’emblème de Moncler évolue : le Mont-Aiguille est abandonné au profit d’un coq bleu blanc rouge et de deux montagnes formant un M au-dessus du nom Moncler. De cette présence prématurée de logos et marques sur les tenues des skieurs sourd un conflit entre le Comité International Olympique et la Fédération internationale de ski — au point même d’appeler ces champions des « hommes sandwich ». L’ascension de Moncler continue, dans les années 1970, avec des exportations toujours plus grandes — mais encore ciblées sur « tous les pays où il fait froid » et « tous ceux où on s’adonne aux sports d’hiver. »

D’autres facteurs rentrent dans l’ascension de la doudoune. Les années 1950 et 1960 voient l’explosion des fibres artificielles et synthétiques ainsi que le développement d’un matelassage industriel immaculé, qui transforment la doudoune. Elle peut devenir légère et complètement imperméable avec l’Elastiss, le Tergal et bien sûr le nylon, et ses dérivés Cracknyl ou Lacknyl, puis le Gore-tex dans les années 1970. La mode s’en empare : Michèle Rosier pour la marque V de V lance des modèles assortis de pantalons fuseaux et anorak ; le revêtement des textiles synthétiques matelassés, donnant aussi un côté métallisé s’inscrit parfaitement dans ce goût pour le Space Age.

Dans les années 1980, à une époque où l’activité sportive est encensée partout, où le sport et le culte du corps redeviennent cette religion urbaine, la transition des vêtements dits pour le sport vers la rue est facilitée. La doudoune, plus légère qu’un manteau classique, imperméable sans aucun doute, adapté à une multiplicité d’usages, se rend portable partout. C’est d’ailleurs à cette époque que Moncler propose à Chantal Thomass une collaboration qui fera de la doudoune une pièce de mode, n’étant plus simplement encensée pour sa performance, son utilité et sa technicité.

—

1 Marc Beaugé, “Est-ce bien raisonnable… d’arborer une doudoune à la ville ?” Par illustration Bob London Le Monde, 28 janvier 2012, en ligne.

2 Le boutis ou broderie de Marseille, appelée anciennement « broderie emboutie », est une technique d’embellissement du tissu, en lui donnant du relief et de la résistance, à l’envers et à l’endroit achevés finement. Deux étoffes superposées sont piquées – au point de piqûre ou point avant – suivant un dessin préalablement réalisé pour former des espaces cloisonnés, matelassés. Ces espaces piqués sont dit-on “mises en bosses” : on leur procure du relief en y insérant de la ouate, des mèches de coton.

3 Voir F. Walter, Hiver. Histoire d’une saison, Paris, Payot, 2014.

4 Nadine Chaboud, op. cit., p. 58

5 cité par Régis Boulat, op. cit., p. 111

6 cité par Régis Boulat, op. cit., p. 112