Sportswear dans la colonie : l’exemple de l’Algérie coloniale dans l’entre-deux-guerres

Par Pierre-Jean Desemerie, doctorant et historien de la mode, et Lauréat du Fonds de Dotation MMM.

Cet article en deux parties est une version allongée, détaillée, et nourrie de nouvelles recherches, d’un court article publié dans le catalogue Mode et Sport :

Sophie Lemahieu (dir.), Mode et Sport. D’un podium à l’autre. Paris, Les Arts décoratifs, 2023.

La recherche pour cet article a été permise grâce au soutien financier du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée, sans lequel l’auteur n’aurait pu avoir le temps ni les ressources pour l’écrire.

La première partie évoque de manière factuelle le “sportswear” dans la colonie et les impératifs de modernité vestimentaire — faisant grandement partie de la mission impériale de la coloniale.

La seconde partie interroge le vêtement de sport dans la politique coloniale et de domination, et l’héritage de ce dernier.

PARTIE 1

La première semaine de mai 1934, alors que les beaux jours se profilent déjà à Alger, les élégantes coloniales se rendent dans l’un de leurs lieux favoris : le Casino municipal. Ce lieu d’entre-soi, à l’architecture moderniste de ciment armé, aux proportions équilibrées et lignes géométriques claires, dont l’extérieur est décrit comme sans fioriture, sans décor encombrant (l’intérieur est bien plus feutré), accueille des soirées et thés dansants appréciés des coloniales.

Notice 73 « Hôtel Safir (ancien hôtel Aletti) », in Alger. Ville et architecture, 1830-1940, Arles : Honoré Clair ; Alger : Barzakh, 2016, p. 180-181.

Selon leurs habitudes, ces femmes européennes s’habillent pour aller dans ces lieux de sociabilité, où chaque semaine des prix d’élégance officieux sont décernés. Mlle Argal et Mme Lignier, reconnues dans l’audience, sont décrites en lainage léger citron et bleu clair. Arborant certainement un sweater en jersey ou un gilet en maille sportswear, « heureuses de s’[être] attard[ées] dehors, soit qu’elles s’adonnent à un sport de plein air ou plus simplement qu’elles fassent de longues promenades », elles attirent le regard des journalistes d’un périodique féminin local.

Quelques mois plus tard, un autre beau jour de septembre 1934, Mlle Climant, habillée d’un souple lainage grège se dirigeant vers la Corniche, autre lieu d’Alger à la mode, reçoit le prix de l’élégance de la semaine. « Après mûre réflexion le Jury décerna la palme à Mlle Climant, d’allure très sportive, mais cependant charmante », relate le même magazine.

Dans cette courte description donnée par le magazine féminin, se trouvent déjà les contraintes du sportswear de l’entre-deux-guerres : une allure sportive, qui peut glisser dans le négligé, mais qui doit rester charmante, difficulté d’autant plus importante dans le milieu colonial comme nous le verrons.

L’impératif d’élégance de la coloniale

Une première question vient à l’esprit : où donc Mlle Climant et ses amies ont trouvé ces tenues sportswear à la mode ?

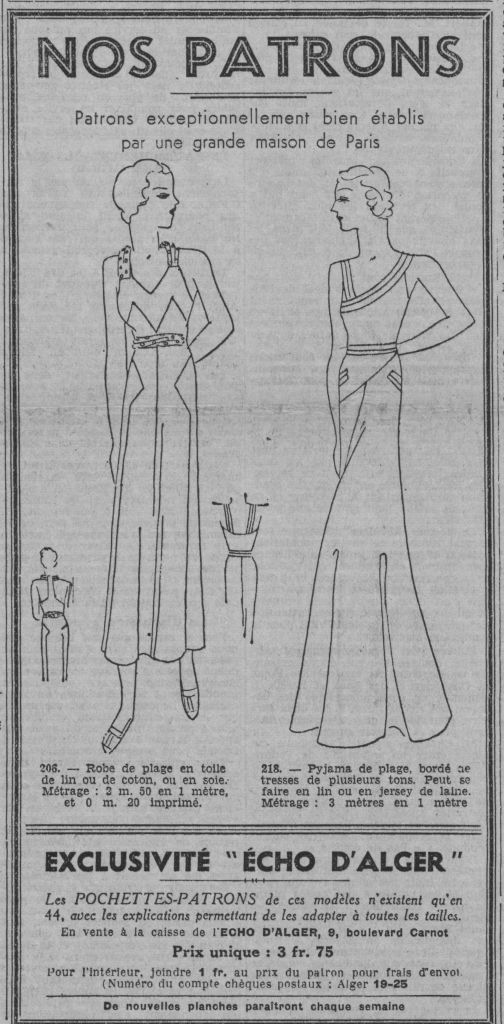

Ces femmes ont accès à la presse de mode française continentale, Vogue bien sûr, mais aussi à une presse plus accessible à patrons, comme Le Petit Écho de la mode. L’un des plus grands quotidiens d’Algérie, L’Écho d’Alger, proposait également de nombreux modèles à réaliser soi-même, dont des tenues à la mode sport, légères, très utiles dans ces climats nord-africains.

Elles peuvent faire appel à une couturière locale, européenne ou autochtone. Dans son guide de vie aux colonies, Madeleine Pretceille préconise de « faire des premiers vêtements taillés en métropole pour les faire copier par des tailleurs et couturières indigènes ». Les plus aisées d’entre elles assistent à des défilés de maisons françaises : la maison Lanvin montre par exemple en 1936, au Casino municipal, « la nouvelle collection de Printemps-Été qu’elle présente à Paris, exactement à la même date », vendue les quelques jours suivants dans un salon privatisé d’un hôtel algérois. Ces mêmes femmes se tournent aussi vers des revendeurs, et trouvent facilement les modèles en vogue, achetant par exemple « les vrais modèles signés Jean Patou / Sports, tailleurs » chez un détaillant à Oran. À Alger, en flânant dans l’actuelle petite rue pavée Henri Dunant, elles pouvaient dénicher une succursale Hermès. Certains modèles de ces maisons sont d’ailleurs sûrement dédiés au marché algérien.

La syntaxe redondante du journaliste pour décrire Mlle Climant (« mais cependant charmante ») ne vient que renforcer l’idée qu’en étant d’allure sportive, on peut et on se doit de rester élégante. Si la question de la représentation est souvent primordiale chez la femme en France continentale, cette incarnation d’élégance est d’autant plus importante dans un contexte colonial. La femme doit refléter la modernité civilisatrice française dans son empire, comme le promeuvent les hommes politiques à cette époque et les femmes elles-mêmes [lire l’introduction de l’article sur le cinéma colonial]. Suivre la mode de Paris est fondamental, sans se laisser toutefois aller aux dérives que celle-ci peut engendrer.

Une élégance pratique dans la colonie ?

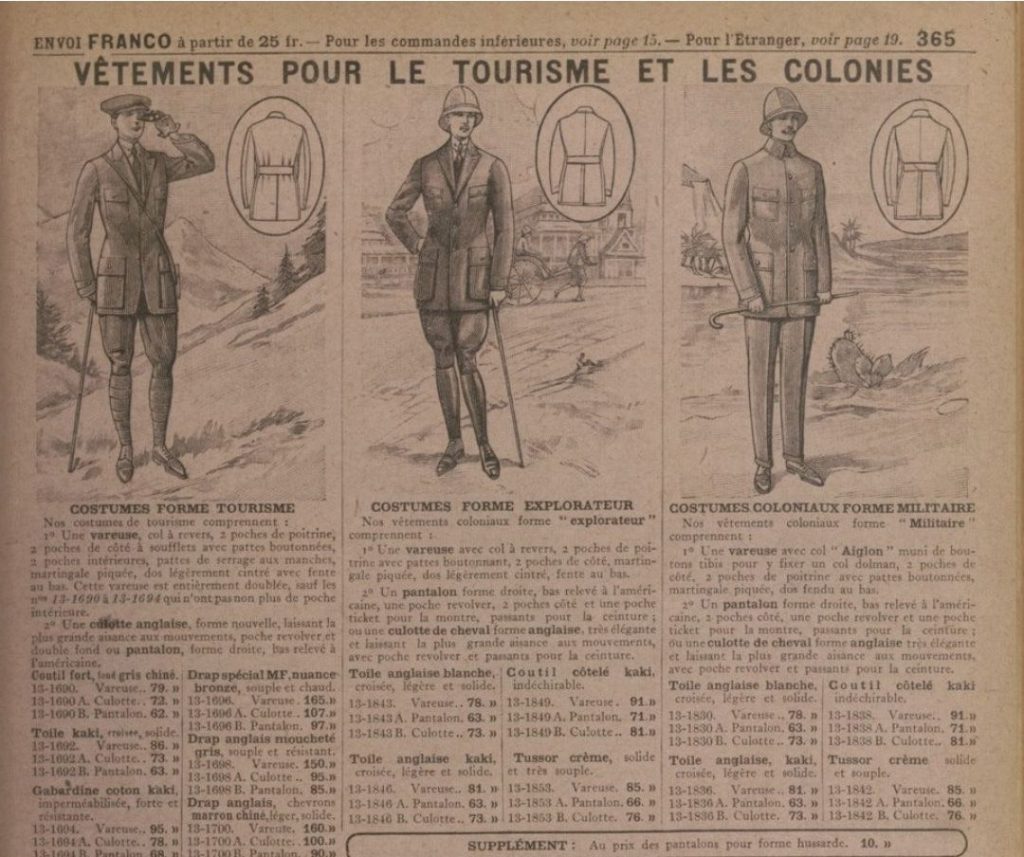

La peur d’un laisser-aller général dans la colonie est perceptible dans les récits contemporains. En effet, la femme mais aussi l’homme colonial sont amateurices de vêtements pratiques, dits « sport », n’en déplaisent à certains. Les commentateurs coloniaux en Algérie s’offusquent de la masculinisation des femmes par ces vêtements de sport ; s’offusquent de la nudité qu’entraîne le vêtement sportswear, porté « le soir pour dîner ou pour aller au Casino » ; s’offusquent de ces coloniaux d’Alger qui en ville « circul[e]nt dans les rues en manches de chemise, sans cravate, le col déboutonné, ou en bretelles », autant d’éléments du vestiaire sportif. La Dépêche algérienne écrit : « Une des choses que remarquent le plus les touristes [… : ] des hommes en tenue débraillée. » La société Manufrance par exemple, qui dans la simple colonie algérienne possède vingt-trois agences en 1925, propose ces tenues tout à la fois touristiques, sportives et coloniales.

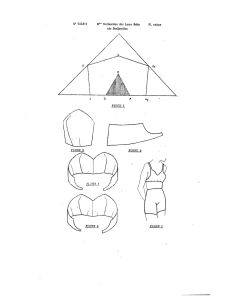

D’un point de vue du climat, les vêtements clairs, aux matériaux et techniques pratiques pour les pays chauds, sont appréciés (Fig. ci-dessous). La maison de lingerie parisienne Laure Belin propose pour les colonies des dessous en “tissu spécial” qui “ne chauffe pas la peau, mais au contraire la refroidit”, “s’adaptant [… aux] chaleurs insupportables de nos colonies”. Il n’est pas étonnant que de telle réflexion soit portée par Laure Belin, une femme produisant pour d’autres femmes — une perspective au coeur des idées curatoriales contemporaines (on pense à l’exposition Women Before Fashion du Musée Mode & Dentelle de Bruxelles, ou l’exposition du Costume Institute, MET, Women Dressing Women) — et essayant d’adapter le mieux possible confort et élégance pour un corps qu’elle connaît. Laure Belin, de son vrai nom Chaja Berlinerblau, développe notamment dès l’entre-deux-guerres des combinaisons et mélanges innovants pour les dessous, à base notamment de fibres artificielles, pour les femmes sur le continent et les colonies. Mettant en devanture ses “caoutchoucs de dentelles”, elle n’hésite pas à utiliser un tricot de lastex et de crêpe de soie mélangés dans ses sous-vêtements, réalisées pour certains au point turc — un point donnant un effet de dentelle, et pouvant garantir une maille aérée et plus souple, parfait de fait pour un dessous.

En dehors de ces nouveaux matériaux, un vrai intérêt est porté dans les textes sur les matériaux, encore plus qu’en France continentale semble-t-il : nombreux conseils visibles dans la presse sont liés aux fibres, avant la forme. Les femmes affectionnent des mélanges naturels de coton et lin légers le soir, ou qui, côtelés, sont tissés pour donner l’illusion de gros lainage qui n’en sont pas — les gros lainages étant à la mode, mais ne sont évidemment pas des plus agréables à porter en Algérie. De la même manière des mélanges laine–lin sont très appréciées par les journalistes coloniales en Algérie, des mélanges pensés pour leurs propriétés thermorégulatrices.

Les hommes ne sont pas en reste : les dessous et les chemises Aertex (utilisés plus tardivement pour le sport, souvent en coton, caractérisés par un tissage en treillis, ouvert, lâche et respirant, comme une maille polo) sont aussi populaires chez les chemisiers en Algérie. Permettant de supprimer l’usage de la flanelle, “merveilleusement appropriée aux pays chauds […] pour [aussi] le touriste, le sportsmann (sic.)”, la chemise Aertex “légère comme de la batiste” se lave très facilement.

Si plus tard Courrèges définit le sportswear notamment par son côté facilement lavable, il s’agit déjà d’une caractéristique essentielle pour le vêtement colonial, recommandée par Madeleine Pretceille dans le trousseau de la coloniale : de multiples tenues “sports” et “lavables”.

En 1922, Vogue encense l’importance des colonies dans cette tendance sportswear d’habits blancs et légers : « Les expositions coloniales nous ont aidées à mieux apprécier […] les souples tissus. Laquelle d’entre nous ne serait conquise par ces lins à la fois épais et légers […] que nous envoient par exemple, l’Algérie et le Maroc ? Laquelle saurait résister au désir de porter ces soies transparentes ? […] Toute femme élégante ne veut plus pour l’été que ces fourreaux droits, ces chemises à peine serrées à la taille […]. Aussi légères que la plus légère des robes faites à Paris, elles ont l’avantage d’être taillées dans ces tissus que les indigènes ont choisis parce qu’ils savent que ceux-là seuls donnent un peu de fraîcheur. Ce sont les Arabes qui nous ont appris à porter du blanc, si nous voulons ne pas souffrir de la chaleur. » Des matières qui permettent de respirer ou de mieux absorber la transpiration – un problème récurrent dans le sport, comme en Algérie, qui entraîne déjà le développement de « désodorant » – sont préconisées. Une histoire des odeurs dans une perspective coloniale est encore à faire ici !

Les grands magasins — littéralement des structures occidentales de commerce exportées et implantées dans la colonie — proposent notamment ces désodorants qui, outre leur effet sur la transpiration, permettraient de “ne [pas] tache[r] … les étoffes les plus délicates”.

C’est face à ce débat de la coloniale, recherche de praticité dans un environnement différent et devoir de représentation et de bienséance, que le vêtement sportswear, devenu mode, semble apporter une solution. Vêtement moderne par excellence, il permet cette promotion d’une modernité coloniale oppressante tout en s’adaptant mieux à l’environnement d’Afrique du Nord.

1 « Le thé du mardi au Casino municipal », Elle, revue de la femme nord-africaine, 15 mai 1934, p. 7.

2 Je souligne. « Le thé du mercredi à la Corniche », Elle, revue de la femme nord-africaine, 1er octobre 1934, p. 11.

3 Je remercie Michèle, qui a partagé l’histoire de sa grand-mère espagnole, couturière tailleure à Oran, et qui utilisait notamment les patrons du Petit Écho de la mode.

4 Madeleine Pretceille, Le Confort aux colonies, Paris, Larose, 1947, p. 15.

5 « Jeanne Lanvin à Alger », Paris-Alger Magazine, Mars 1936, p. 32

6 Chez “Griguer Couture”, L’Écho d’Oran, 22 mars 1928, n. p.

7 A titre d’exemple : les propos de Charles Brunel, maire d’Alger (cités dans Pierre-Jean Desemerie, « Paris-Alger ou Paris=Alger ? Un périodique de mode algérien des années 1930 sous le prisme du colonialisme de peuplement », Histoire, Europe et relations internationales, no. 1, 2022, p. 137) ou l’ouvrage de Clotilde Chivas-Baron, La Femme Française aux colonies, Paris, 1929.

8 Floréal, « Pour vous mesdames », Les Spectacles d’Alger, 8 juin 1932, n. p.

9 « Le nu et l’habillé », La Dépêche Algérienne, 7 septembre 1937, p. 2.

10 “Laure Belin, Toujours et Encore”, Paris-Alger Magazine, janvier 1937, p. 32.

11 “Le coton et le lin”, L’Afrique du Nord Illustrée, printemps-été 1933, p. 1. Voir aussi “La mode vue par Paris-Alger”, Paris-Alger Magazine, Février 1935, p. 3.

12 TF1, 20H, 22 janvier 1977, INA, CAA7700062801. Dans une émission : « André Courrèges à propos de sa collection sportswear”, il nous définit le sportswear moderne notamment par sa matière lavable : « je me sers de la matière … j’ai besoin d’une matière moderne … un vêtement fonctionnel qui puisse passer à la machine à laver. Il faut des matières adaptables.”

13 Vogue, 1er juillet 1922, p. 17.

—

Nous vous invitons à aller voir l’exposition Mode & Sport, D’un podium à l’autre, au musée des Arts décoratifs, en cours jusqu’au 7 avril 2023. «